【环球网财经 记者 黄炎】当数字人民币的试点已稳健覆盖28座城市,当香港正式为虚拟资产交易亮绿灯,一场没有硝烟的货币战争已然在数字空间悄然打响。本视频将深度拆解稳定币背后的权力游戏——它究竟是美元霸权续命的“数字补丁”,还是中国在全球金融格局中突破重围的“新战场”?

中国为何拒绝稳定币的“捷径”?

——稳定币的“三国杀”与中国的清醒定位

为何中国选择自主研发CBDC(央行数字货币)这条艰辛之路,而非直接拥抱看似便捷的稳定币?当美元霸权遭遇数字革命的冲击,稳定币究竟是标榜“去中心化”的救星,还是潜藏“新殖民主义”的工具?答案,或许就隐藏在三种主流稳定币各自的“基因缺陷”之中。

泰达公司所发行的USDT,其“1USDT=1美元”的承诺看似坚不可摧,但2023年的审计报告却揭示了一个惊人的事实:其抵押资产中仅有6%为现金及等价物,其余高达94%则是商业票据、债券等高风险资产,构成了一个庞大的“虚拟美元”体系。这种模式,本质上是美元霸权在数字时代的延伸与变种——它使得美国无需大规模增发实体纸币,便能通过代码和算法,更隐蔽地实现对全球资本的收割与掌控。

而中国早在2021年就高瞻远瞩地出台《关于进一步防范虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确将稳定币定性为“虚拟货币”,坚决切断其与法定货币的直接兑换通道。这一禁令,绝非保守与固步自封,而是为了有效阻断境外资本通过稳定币进行“无序流动”的潜在通道——当USDT可以不受限制地兑换成人民币,谁又能保证这不会演变成一场针对中国金融稳定的“数字金融战”?

以DAI为代表的加密货币抵押型稳定币,试图通过以太坊(ETH)等加密资产作为抵押来生成稳定币,看似用精巧的代码实现了“去中心化”的理想。然而,2022年ETH价格暴跌50%时,该系统被迫大规模清算抵押资产,引发了连锁式的市场恐慌,俨然成为市场自燃的“技术实验”。

这场危机无情地暴露了一个致命问题:当市场情绪集体崩溃时,冰冷的算法根本无法替代人性对“信任”这一核心要素的根本需求。

中国选择“法定数字货币”路径,正是为了从源头上避免这种“市场自燃”的系统性风险。数字人民币的“双层运营体系”由央行提供100%的国家信用背书,并通过“可控匿名”等技术巧妙平衡了用户隐私与金融监管的需求——这与DAI这类充满不确定性的“市场实验”相比,已然形成了显著的技术代差与风险防控优势。

2022年,算法稳定币UST与其姐妹币LUNA构建的“双币套利机制”轰然崩盘,导致400亿美元的财富瞬间蒸发,无数投资者血本无归。这场灾难性的事件铁一般地证明:算法稳定币所宣扬的“数学平衡”,在人性的贪婪与恐慌等极端情绪面前,脆弱得不堪一击,如同一张一捅就破的纸。

中国监管层早在2021年就将算法稳定币定性为“非法金融活动”,这种极具前瞻性的布局,源于对“金融安全”这一底线的深刻认知与坚守。2023年10月公布的《金融稳定法(草案二次审议稿)》草案更进一步明确:稳定币发行方需满足“实缴资本10亿+”“100%准备金”等硬性条件——这绝非简单地限制创新,而是为汹涌澎湃的数字金融浪潮装上了不可或缺的“安全阀”。

香港的稳定币探索与内地数字人民币的协同发展

——香港的“稳定币突围”与中国的战略棋局

当香港允许持牌机构发行稳定币,当深圳前海积极测试“多币种跨境结算”,一个新的问题浮出水面:中国又该如何在“创新试点”的活力与“风险防控”的稳健之间找到精准的平衡点?

数据显示,香港稳定币市场规模预计到2025年将达到800亿美元,占全球市场份额的25%;与此同时,数字人民币跨境支付已覆盖“一带一路”21国,交易额成功突破800亿元人民币。这两组数据清晰地揭示了香港正与内地进行深度的“数字联动”。

香港的稳定币市场正在迅速崛起,但内地对资本项目开放仍保持着审慎的严控态度。这种“差异化管理”的背后,是中国“分步推进”的宏大战略:香港作为“数字离岸市场”的试验田,负责探索和测试稳定币的合规边界与创新潜力;内地则通过数字人民币的稳步发展,构建“技术标准输出”的核心体系。

稳定币与CBDC的“未来对决”

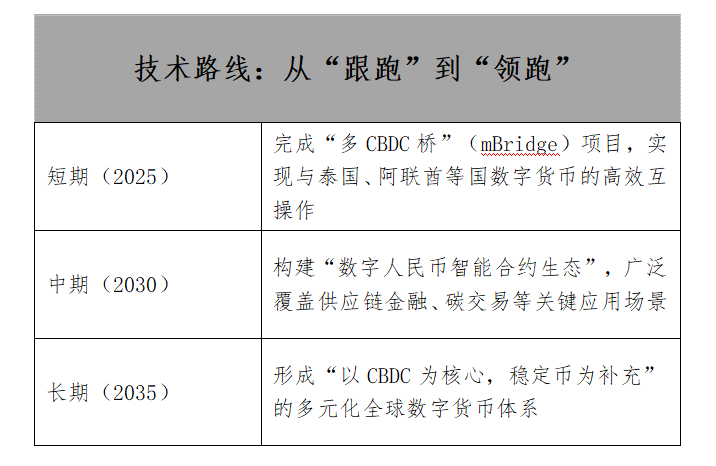

——中国的“稳定币监管哲学”与未来路线图

当香港成为稳定币的“合规试验田”,这是否会反过来倒逼内地加速数字人民币的国际化进程?如果未来稳定币与CBDC能够实现高效互操作,全球货币体系将迎来“双轨制”的并行发展,还是趋向于某种形式的“大一统”?答案,或许就隐藏在中国清晰的技术路线图之中。

中国对稳定币的态度可以精辟地概括为“三不原则”:不禁止技术创新:2023年批准香港与内地开展“数字人民币跨境钱包”试点;不承认其法定地位:明确稳定币不得替代人民币作为法定货币;不纵容系统性风险:建立“穿透式监管”系统,对跨境资本流动进行实时监测。

这种“有限开放”策略,在2023年《金融稳定法》草案中具体体现为:将稳定币纳入“虚拟资产”范畴,要求发行方满足“实缴资本10亿+”“100%准备金”等硬性条件。这不仅仅是监管,更是对“数字主权”的坚定捍卫——当全球货币竞争进入“代码竞争”的新时代,中国正致力于用自主的技术规则来定义未来的货币格局。

当亚马逊的卖家开始接受数字人民币支付,当东南亚的消费者用数字钱包轻松购买中国商品,一个清晰的信号愈发强烈:中国正在用自主技术重新定义“货币”的内涵与外延——它不再仅仅是传统意义上的纸币或冰冷的代码,而是一种基于规则制定权的“数字主权”象征。

中国CBDC的双重使命:货币升级与技术引领

稳定币的终极命运,将取决于其能否在“创新活力”与“合规安全”之间找到微妙而精准的平衡点。而中国所选择的CBDC发展道路,既是对传统货币体系的数字化升级,也是对新兴金融技术的主动驾驭与引领。这场没有硝烟的货币战争,或许正将重新定义21世纪的全球经济格局与权力版图。(文中数据来源:中国人民银行2024年一季度政策文件、香港金融管理局2023-2024年监管文件、IMF《全球金融稳定报告(2024)》、CoinGecko稳定币市场规模数据。)