“一五”时期苏联援建的156项重点工业项目现状调查及保护利用研究

1个回答

“一五”时期苏联援建的156项重点工业项目现状调查及保护利用研究

一、背景概述

“156项工程”是新中国在工业基础极端薄弱、建设经验近乎空白的条件下,首次通过利用国外资金、技术和设备在全国范围内开展的系统性工业建设。这一历史进程奠定了中国工业化的坚实基础,具有极其重要的社会经济发展意义。本次研究旨在摸清“156项工程”的现存状况,明确其重要价值,并探寻工业遗产保护再利用的方法及政策建议。

二、现状调研与策略研究

摸清家底

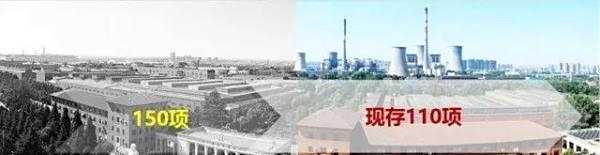

建设情况:“156项工程”分6个阶段建成150项,主要分布在煤炭、电力等民用工业以及兵器、航空等国防军用工业领域。这些项目兼顾区域均衡与国防安全,主要依托内地大中型城市建设工业区,分布范围涵盖18个省和48个地级市。

现存状态:在150项建成项目中,110处厂区得以保存,机械、冶金、电力类历史工业建筑物、构筑物保留较多。大部分历史生产设备不再使用,少数被保留展示,而工人住宅及配套公建大多已拆除。

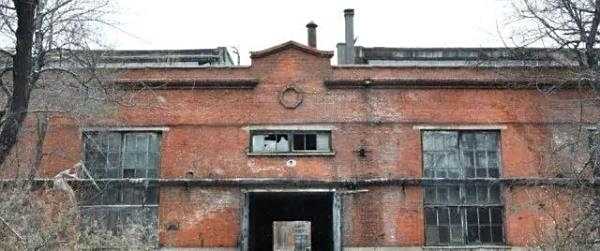

建设特征:厂区多由苏联专家帮助规划建设,具有纪念性厂前区、礼仪轴线串联核心建筑、中式或苏式古典主义办公建筑、有线脚装饰和细部的红砖厂房等标志性空间语汇。

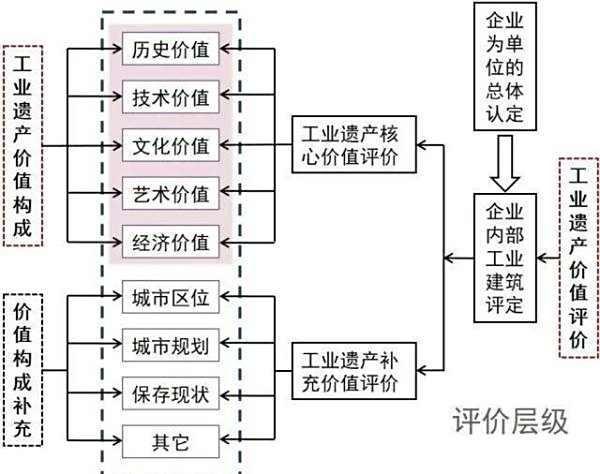

明确价值

通过研究我国工业发展历程及国内外优秀案例,确定“156项工程”的价值构成、评价标准及评价方法等。从历史、技术、文化、艺术、经济利用等多个方面进行工业遗产的价值评价。“156项工程”见证中苏深厚友谊,是我国工业化进程的先驱和奠基石,其标志性的建设风格是中国乃至世界社会主义计划经济时期工业建筑遗产最优秀的案例,具有很高的再利用价值。

总结问题

针对“156项工程”工业遗产保护利用,现阶段面临“保护名录”缺失、“保护依据”缺乏、“保护方法”匮乏等问题。

探索政策

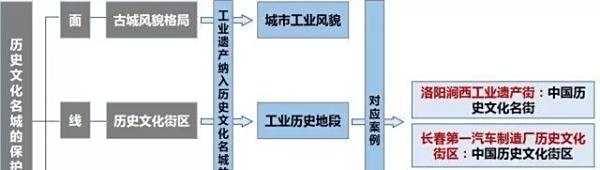

建立“156项工程”工业遗产保护体系:在细化建立156工业遗产名录的基础上,根据其存在特征,以整体或个体的形式,分别纳入现行文物保护、历史文化名城、历史街区、优秀近现代建筑等的法定保护体系。

制订分类保护措施:按照已拆除、正常生产、停产待搬迁等不同类别提出分类保护再利用措施,重点关注停产待搬迁项目。

完善土地政策和开发条件:在工业遗产地区更新中,停止净地收储与净地出让的做法,对有价值需要保留的工业遗产,在法定规划中予以明确,并作为土地出让和开发的条件。

三、技术创新及特色

详实调研夯实遗产保护基础

研究共计普查150项实际建成项目,深度调研60余项,详细记录“一五”、“二五”时期建成建筑物、构筑物170余项,基本摸清了我国“156项工程”的现状情况,并将详细图文分类归档,汇编成册。这是针对全国范围内,特别是东北地区的“156项工程”工业遗产,迄今最为全面、深入、清晰的专题性成果。

丰富文化遗产保护类型

既往“156项工程”研究大多局限于社会经济领域,而本次研究从城市中的文化遗产,特别是工业遗产保护利用领域,针对这一特殊历史群体,进行深入系统的调研,并提出相应策略,是对文化遗产保护类型的丰富。

丰富文化遗产保护方法

在城市逐渐步入存量更新时代的背景下,通过明确“156项工程”的遗产价值及保护需求,提出了保护再利用技术体系及分类保护策略,是对工业遗产保护利用方式的完善。

创新文化遗产保护制度

研究从遗产保护、规划编制、土地利用等多个方面提出制度创新策略,对工业遗产的体系性、制度化建设提出了很好的建议。

四、小结

走过了一个甲子,我们再次系统回顾和科学解读“156项工程”这份沉甸甸的国家遗产,并为它们定制了合理有效的保护与再利用方略。工业遗产保护事业方兴未艾,未来还需要更多的研究与实践,共同为这项工作贡献力量。

其他类似问题

- 涨知识了!你不知道的中国各种地理区域划分。(更新于2020.2.23) 2025-08-05

- CF战场模式是什么意思?怎么玩的? 2025-07-24

- 简单南京条约的时间,地位,内容 2025-07-24

- 像战地、使命召唤一样的网游还有哪些? 2025-07-24

- 坦克世界里轻坦,中坦,重坦,火炮,和反坦克战车,这几个国家各有什么特点?在早起,中期,顶级有哪些优 2025-07-24

- 《南京条约》的原文? 2025-07-24

- 美国在二战中使用的坦克都有那些-它们的型号是那些- 2025-07-24

- 苏联为什么解体 2025-07-22

- 其他类似问题