原标题:六十年来,东深供水工程不间断向香港供水超过三百亿立方米——

东深线上护水人

由香港特区政府发展局及水务署举办的“舞动水滴展”。

新华社记者 陈 铎摄

数据来源:水利部

深圳水库。

广东省水利厅供图

香港中环添马公园,如茵的草坪上摆放着大大小小的透明“水滴”,孩子们穿梭其间,开心玩耍。这是香港特区政府发展局及水务署举办的“舞动水滴展”,5月11日,一个28.8米高的巨型“水滴”首次展出。

“巨型‘水滴’,寓意着祖国母亲对香港无微不至的关怀。”展览现场,香港水务署供水策划组青年工程师林俊毅说,“舞动水滴展”是为庆祝东江水供港60周年特别创作。

东深供水工程纪念园中,有一座名为“生命之源”的雕塑——

一位身穿曳地长裙的母亲,正温柔地为怀中婴儿哺乳。那波浪般的丝带和裙摆象征着东江,她深情面向的方向,正是香港。

“这水和家乡的一样甜”

在青山叠翠的山岭中穿行,满目是浓淡相宜的绿色,空气中弥漫着清新的草木芬芳。这里是江西安远县的三百山,东江水的水源地之一。

跟着66岁的护林员龚隆寿巡山,记者气喘吁吁才能跟上他的步伐。巡山46年,从“小龚”到“老龚叔”,龚隆寿还是一身迷彩服、一双解放鞋。46年来,他足足走了12万多公里,相当于绕地球赤道3圈,解放鞋磨破了100多双。

“护林也断了一些人的财路,我被人打过、骂过,也被威胁过。”龚隆寿说,“但我从来没怕过,因为我站在道理这一边!”

巡山的日子里,饿了啃口馒头,渴了捧一口山泉水喝。行走在草丛里,要拿根棍子“探路”。“马蜂在草里做窝。”龚隆寿解释道。他挽起裤脚,脚踝上有蛇咬后留下的伤疤。

巡山的意义是什么?“我从小就知道,这里的水,要流到香港去的。”龚隆寿骄傲地说。他一直有一个心愿,能有一天去香港看看,尝尝那里的水甜不甜。

2024年,这个梦想终于实现了。受邀去香港参加活动,一到酒店,他先拧开水龙头接水,喝了一大口,咧开嘴笑了:“这水和家乡的一样甜!”

寻乌县,地处我国南方的“稀土王国”,也是东江水的源头区。

漫步在寻乌县文峰乡上甲村柯树塘,处处皆景。14.5公里的自行车道蜿蜒于青翠的油茶林间,远处的光伏发电板在阳光下泛起粼粼波光。

谁能想到,这里曾是一片废弃的矿山。曾几何时,裸露的白色矿坑、光秃秃的山石让青山长了“疮疤”。山上山下同治、地上地下同治、流域上下同治,寻乌县探索形成了综合治理模式。

日子有了奔头,早年搬走的村民谢青山带头回村,承包起50亩荒地,在上面种起油茶。

“今年的油茶长势好,挂果也挺多。”谢青山带记者参观他的油茶林。昔日的废弃矿山早已披上绿装,青山环抱中,郁郁葱葱的油茶林一眼望不到边。蒙蒙细雨飘落,拇指肚大小的油茶果青绿色,油亮亮的。

巨大的变化,常让谢青山感慨。“生态复绿,家乡面貌焕然一新!”谢青山喜欢在朋友圈里晒“今昔对比”,还诗意地写道,“梦从这里启航,如今梦又飞回故乡!”

如今的寻乌,复绿1.4万多亩,植被覆盖率由10.2%提升至95%;荒漠般的山石上,原来只有6种植物,现在有100多种……

为了守护一江清水,东江源的乡亲们付出了什么?

——种在库区的果树,砍!

“砍树的时候,我老婆哭了,心疼啊!那么老粗的树。”寻乌县三标乡三标村村民黄志文这个硬汉子眼眶也发酸,让人拉开老婆,狠下心挥起斧头。

“你不砍树,农药肥料就会顺着雨水排到水库里面。”黄志文说。作为村干部,他还要做村民的工作,“我是入党积极分子,要带头。”老党员、村干部做表率,再讲清保护水源的道理,村民们慢慢接受了。

这些年来,寻乌县柑橘种植面积从高峰时期的60万亩减少到28万亩,寻乌水出境断面水质持续提升并稳定在Ⅱ类及以上。

——排污水的养猪场,关!

“养猪场说拆就拆,一下子真接受不了。”安远县三百山镇唐屋村村民唐森辉摇头叹气。

村干部反复做工作,他都舍不得。一场暴雨袭来,唐森辉蹲在河边,看着污浊的养猪场废水,心里的石头松动了。拆!唐森辉亲手拆掉经营8年的养猪场,在原址建起了青砖灰瓦、绿树红花的民宿。

“现在还没赚回本钱,但我带动了周边12户乡亲就业。现在来三百山的人越来越多,以后的日子会越来越好。”唐森辉说。民宿前台,还摆着帮乡亲们代销的笋干、黄花菜、干香菇。一尊水晶奖杯被他端端正正摆在高处——“爱源护源奖”。

——保护区红线里的村,搬!

三标乡东江源村旧址,村居早已被翠绿的植被取代,只留下村里的祠堂。

“我家里原来有100多亩山林,原先可以砍些原木,种些香菇、木耳。”东江源村村民何恩钦说。现在,他搬到了移民安置区,县里介绍他到一家企业上班,每月能有4000多元的稳定收入。

为了保护东江源头的生态环境,饮用水水源保护区红线内的三标乡东江源村、图岭村和长安村等5个村小组的592户2297名村民,离开祖祖辈辈生活的大山。村居旧址,写在石头上的话语让人动容:“把青山留给后代,把绿水留给湾区”。

“每天一睁眼,先看东江干流博罗断面的流量”

东江之水天上来,降雨多了容易造成洪涝灾害,降雨少了就面临干旱缺水……60年来,对港平稳供水的背后,是时刻变动的数据,是护水人时时放心不下的责任感。

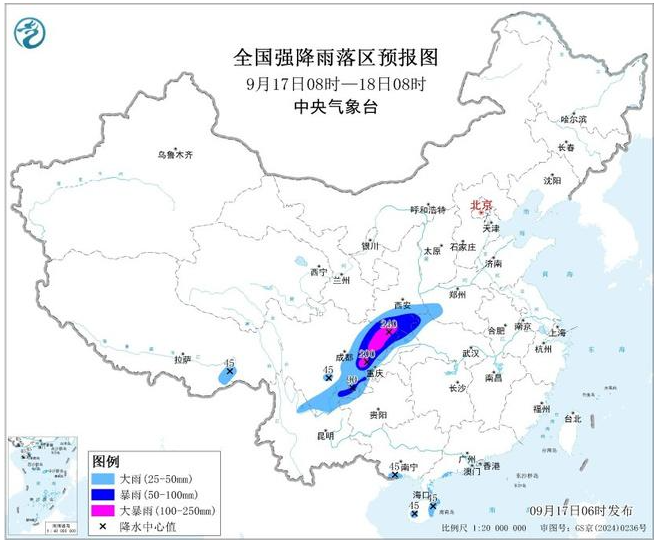

2020年秋,一场自1963年以来最严重的旱情悄然来袭,一直蔓延到2022年春。东江流域江河来水仅为常年的1/3。东江告急!用水告急!

“东江最大的水库新丰江水库连续25天低于死水位运行。每天一睁眼,先看东江干流博罗断面的流量,只有博罗断面流量有保障,东深供水工程的取水才能有保障。”广东省东江流域管理局水旱灾害防御与调度科科长郑亚峰说。

大旱之年,水库里的每一滴水,都异常珍贵,东江局迅速组织实施“日监控、日会商、日调度”。“每天早晨,我们都会与水文部门会商,根据近3天降雨和来水的滚动预报,确定三大水库的出库流量,精准到每一个流量、每一方库容、每一厘米水位线。”郑亚峰说。

2021年10月的一天,预报有雨!郑亚峰一下子兴奋起来。“下雨了,出库水量能省一点是一点。我们在确保下游东深供水工程等取水安全的前提下,逐步减小三大水库出库流量直至停机蓄水,合计节约水资源约1.1亿立方米。”

连续奋战492天,郑亚峰和同事们全力实施精细精准灵活水量调度,有力保障了东江流域及对港供水安全。

精打细算用好每一立方米水。这场抗旱保供水的硬仗,在水利部统一指挥下,水利部珠江水利委员会会同广东省水利厅全力以赴,强化预报、预警、预演、预案,构建起当地、近地、远地供水保障“三道防线”,实施水资源梯次联合调度。各地区各部门协调联动,因地制宜采取节水、调水、建设应急水源工程等措施,形成了供水保障的合力。

同样是大旱,1963年香港的遭遇,在历史上留下了苦难一笔。近60年后,在东深供水工程各个岗位护水人的努力下,3年干旱期间,对港年供水量均超过8亿立方米,创下了历史新高,保障香港地区供水无虞。

东深供水工程运行60年,东深精神也在一代代护水人手中接力传承。

广东东莞,一渠清澈、平静的水缓缓流入金湖泵站,流出时却已被抬高成“悬河”,顺着一条架在半空中的U形薄壳渡槽向南流去。

“大学一毕业,我就投身东深供水工程,亲历了东深供水工程的第三期扩建工程和改造工程。”见到严振瑞时,他刚从工程一线赶回。在东深供水工程中成长起来的他,又担负起珠江三角洲水资源配置工程总设计师的重担。

20多年前的情形,至今仍历历在目。

“当时有个说法,‘十槽九漏’。可以说,U形薄壳渡槽设计是被逼出来的。”严振瑞说。

槽壁厚了,重量就大,对承重和抗震不利;槽壁薄了,又容易出现裂隙渗漏。工程指挥部一步一步论证,一次一次试验,终于设计出了理想的U形薄壳渡槽——槽壁最薄处只有30厘米。

常年的忙碌,让严振瑞顾不上家。女儿出生时,他正在东深供水工程太园泵站紧张的施工前线。女儿满月就被送去乡下外婆家,很久才回去看她一次,以致女儿3岁时,有一次得知爸爸要回去看她,一本正经地对小伙伴说:“我家来亲戚了。”

如今,渡槽已平稳运行20多年。20多年来,无论身在何处、工作多忙,一年一度的东深供水工程停水期检查,严振瑞都会穿上雨靴、戴上安全帽,下到渡槽里检查。“全生命周期服务,我们是认真的。”去年12月6日,他在朋友圈里写道。

60年来,一代代护水人接续奋斗,先后4次对东深供水工程扩建改造,工程供水能力提升至建设初期的30多倍,已不间断地向香港供水超过300亿立方米,满足了香港约80%的用水需求。

2024年1月,珠江三角洲水资源配置工程全线通水。“工程从西江干流取水,为香港提供应急备用水源,对港供水实现‘双水源、双保障’。”广东省水利厅调度处二级调研员石教智说。

“东深供水工程装上了‘千里眼’‘顺风耳’”

“天上瑶池水,人间万绿湖”。阳光照射下,万绿湖的水仿佛一幅青绿画卷。万绿湖,又名新丰江水库,供应了东江约1/4的水量。

跟随广东省河源市东源海事处副处长徐水林巡逻,海巡船划开平静的水面,穿梭在星罗棋布的翠绿岛屿之间。

水月湾码头,“万绿009”号游船刚刚停靠。

“看下污水处理情况。”徐水林登上游船,打开轮机日志,里面记录着“清理船上污水1.8立方米,按规定抽排于指定污水收集船”。

“我们扫地的土、擦设备的油抹布,都不敢掉进湖里,会丢进指定的垃圾桶,让专人处理。”船长老傅说。

为守护这一片碧波,作为广东欠发达地区的河源市先后拒绝了500多个、总投资600多亿元的工业项目,累计投入上百亿元整治全市河流。

“我组织成立了‘湖小青’志愿服务队,带领年轻人开展巡湖净滩、水资源保护宣讲、亲水护水实践活动。”徐水林打开手机,点击“船舶生活垃圾智慧海事监管”小程序,何人、何时投放何种垃圾,一目了然,“现在已实现生活污水零排放,船舶垃圾油污水全上岸”。

巡逻路上,徐水林停下船,弯腰打起一桶水,准备煮茶喝。“万绿湖水质稳定保持Ⅰ类标准,是符合饮用净水水质标准、达到直饮要求的清洁水源。”

如果在空中俯瞰,沿着东深供水工程顺流而下,在临近深圳水库的位置,会看到一个个巨大的长方形水池。

这是东深供水原水生物硝化处理工程——一个巨大的“净水器”。穿行在6条长270米、宽25米的生物处理池之间,水池如同天空之镜,倒映着蓝天白云。

“工程日处理水量达400万立方米。”粤海水务生物硝化站副站长符罗军从水池中拎起一串弹性立体填料,“这上面有天然生物膜,可以吸附、分解、氧化水中的有机污染物和氨氮,氨氮转化率达75%,溶解氧增加35%。”

为解决水质可能受沿途污染的问题,2000年至2003年,东深供水改造工程按照清污分流的设计理念,将供水系统由原来的天然河道、人工渠道输水改为封闭专用管道输水。

“实现了对港供水质与量的‘双重飞跃’,让香港同胞喝上安全水、放心水。”广东省水利厅厅长黄志坚说。

经过净化的东江水,流入了东深供水工程的最后一站——深圳水库。

青山环绕,碧水盈盈,白鹭不时飞过。深圳水库的水面上,几艘无人船正在作业,有的监测水质,有的清理漂浮物。

“30多年前,我刚参加工作时,要划着小木船、拎着简陋的采样器采样,把所有点位都采到,大半天时间就过去了。采样后,还要检测、计算、录入,每次都拿计算器按半天,再写到本子上。”粤海水务东深供水工程水环境监测中心经理李秀虹说。

水环境监测中心里,一台台精密仪器的指示灯闪烁,全天候为东江水的原水做“体检”。“现在有了无人船,能按要求自动采集水样。到了实验室,只要把水样放入设备,在工作站中设定好程序,检测数据就能自动传送到电脑。”李秀虹感慨道,“科技赋能,东深供水工程装上了‘千里眼’‘顺风耳’。”

智慧水务、数字孪生、北斗导航、5G通信、物联网……从东江源顺流而下,沿途采访水库、泵站、生物硝化站等,“智慧水利”给记者留下深刻印象。

在广东省东江流域管理局的东江水资源水量水质监控中心,大屏幕上清晰显示着流域新丰江、枫树坝和白盆珠三大水库、分水断面、干流梯级、重要取水口等监控对象数据,系统还搭载了短中长期降雨径流预报、咸潮预报,以及三大水库水量优化调度等模型。

在金湖泵站,智能巡检机器人“头顶”测温、高清摄像仪器,像一位负责的哨兵,每天按时巡检2次,对输变电站的400多个关键测温点进行测温监控,对站里的表计、油位计等实现图像识别监控。

在空中,最大巡航能力达15千米、可沿线精准巡飞并拍摄;在地面,工程泵站应用“厂站智能巡检系统”,通过设备智能化实现“无人值班,少人值守”……东深供水工程沿线,5套巡检机器人、7套水质自动监测站、10架无人机、近2000个视频监测点“枕戈待旦”,可对沿线7.8万余个数据点进行“毫秒级扫描”监视,实时反馈工程全线各现场的设施设备运行实况,建立起覆盖“天、空、地、水、工”的多模态、多维度感知体系。

后 记

干旱水荒,曾是香港挥之不去的梦魇。1963年,中央决定建设东深供水工程。短短一年时间,上万名建设者人工开挖、肩挑背扛,硬生生建成了6座拦河坝、8级抽水泵站、17座大型闸门,将东江水从海拔2米提升至46米,翻越了6座山岭,注入深圳水库,再经管道输送到香港。

1965年3月1日,清澈的东江水奔涌入港,从此终结了香港缺水的历史。

饮水思源、感恩祖国的暖流,在香江涌动。

今年2月,来自7所中学的近百名香港学生来到广东,开展东深供水工程探索之旅。“工程建设者们‘要高山低头,令河水倒流’的口号让我印象深刻,这是香港与内地血浓于水的象征。”香港高主教书院学生樊宇清说。

“我把‘共饮一江水,血脉永相连’写在了画上,香港永远都同国家血脉相连。”香港水务署举行的填色及绘画比赛上,香港方树福堂基金方树泉小学学生朱凌萱用稚嫩的声音说。

“感动!安心!东江水源源不断供应,润泽香港60年,令香港几代人无后顾之忧。希望大家在打开水龙头的时候,像我一样心存感激。”香港电视广播有限公司主持人陈贝儿说。4月起,她参与制作的纪录片《寻源之路》开始在香港热播。

从东江到香江,一条生命线,几代家国情。

去年11月,香港水务咨询委员会委员、北区区议员姚铭参加了东江考察活动。望着深圳水库的碧波粼粼,他心有触动,“我从小就知道,香港饮水得来不易。内地采取那么大力度保障对港供水,这份情谊一定要牢记。”

“这条‘生命线’从根本上改变了香港长期缺乏淡水的发展困局,支撑香港经济持续发展,滋养香港市民安居乐业,有力保障了香港的长期繁荣稳定。”东江水供港60周年纪念典礼上,香港特区行政长官李家超说出了香港同胞的心声。